Достопримечательности Всемирного наследия ЮНЕСКО

Наследие ЮНЕСКО

Достопримечательности Всемирного наследия ЮНЕСКО

Армянская цивилизация считается одной из 5-и древнейших в мире, поскольку армяне оставили после себя множество архитектурных чудес и сыграли важную роль в развитии мировой культуры и науки с целом. Несмотря на свои относительно небольшие размеры, Армения является родиной семи объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Некоторые из армянских объектов Всемирного наследия расположены не только в Армении, но и на территории современной Турции и Ирана.

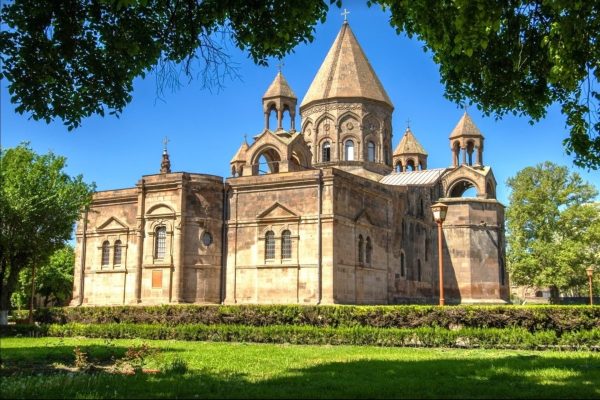

Эчмиадзинский собор

Кафедральный собор Эчмиадзина считается духовным центром Армении и главным храмом Армянской Апостольской Церкви, находясь всего в получасе езды от Еревана. На территории священного комплекса Первопрестольного Святого Эчмиадзина расположены резиденция Католикоса Всех Армян, духовная семинария, а также главный духовный центр Армянской Апостольской Церкви и музейный комплекс. Собор был построен в 303 году, вскоре после того, как христианство стало официальной государственной религией Армении в 301 году. Он считается старейшей постоянно действующей христианской церковью в мире.

Внутри музея собора хранятся одни из самых ценных христианских реликвий, включая копье Лонгина, фрагмент Ноева ковчега, мощи святого Стефана, часть скипетра апостола Варфоломея и другие священные артефакты.

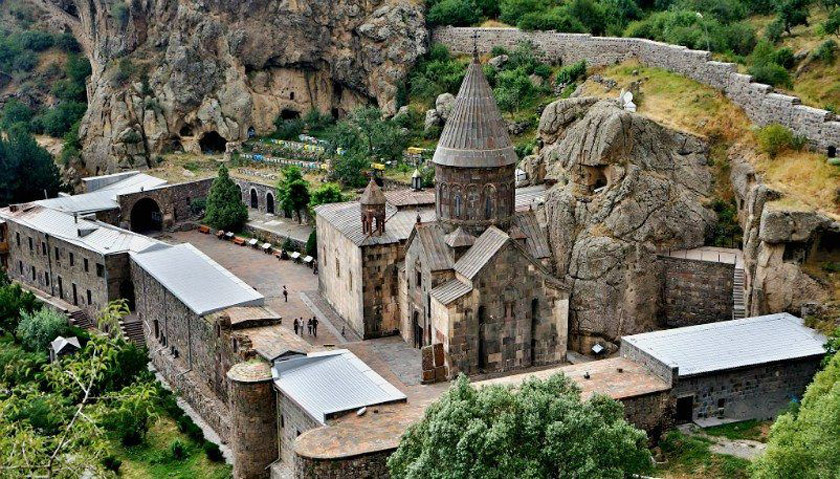

Монастырь Гегард

Монастырь Гегард — это историческое и культурное наследие мирового уровня, полное увлекательных легенд и событий. Первоначально монастырский комплекс был основан в IV веке святым Григорием Просветителем на месте священного языческого источника, расположенного внутри пещеры, который сохранился до наших дней. Именно поэтому монастырь изначально носил название Айриванк, что переводится как «пещерный монастырь». Основная церковь комплекса была завершена в 1215 году, и для обеспечения монастыря водой была построена система водоснабжения. В 1240-х годах была вырезана первая пещерная церковь прямо в скале, на месте пещеры с источником.

Позже монастырь стал известен как Гегард, что в переводе означает «Монастырь Копья». По историческим данным, именно здесь с 1250 года хранилось Копье Лонгина — пика, которым было пронзено тело распятого Иисуса. Согласно источникам, эту святыню привез в Армению апостол Фаддей в I веке. Из-за этой реликвии Гегард стал важнейшим местом паломничества для христиан на протяжении многих веков. В настоящее время Копье Лонгина хранится в музее Эчмиадзина. Сегодня Гегард — это одно из самых посещаемых и почитаемых паломнических мест для христиан со всего мира.

Храм Звартноц

Армянская архитектура — это направление искусства, которое существует, даже когда песни и традиции забываются. Ярким примером этого является храм Звартноц, когда-то одно из самых высоких сооружений своего времени (высотой 45–49 метров), известное как Храм Небесных Ангелов или Храм Григория Просветителя. Построенный во второй половине VII века, Звартноц стал первой в мире христианской церковью с планировкой в форме окружности. Это новаторское решение сделало храм важной вехой в истории архитектуры, а его стиль послужил основой для развития нового архитектурного направления. Включение храма в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году подчеркнуло его культурное и историческое значение.

Одна из известных историй, связанных с Звартноцем, датируется 652 годом. Говорят, что византийский император Константин был настолько восхищен величием храма, что задумал построить нечто подобное в своей империи. Он даже пригласил к собе архитектора храма, но, к сожалению, тот заболел и скончался до того, как проект был реализован.

Церковь Святой Рипсиме

Церковь Святой Рипсиме — это выдающийся пример архитектуры раннего Средневековья, оказавший влияние на строительство множества церквей по всему христианскому миру. Основанная в 618 году Католикосом Комитасом, она отпраздновала свое 1400-летие в 2018 году и продолжает быть действующим местом поклонения. Святая Рипсиме, первоначально почитаемая как армянская апостольская святая, впоследствии была канонизирована множеством церквей по всему миру и признана Вселенско Святой. История этой церкви запечатлена в трудах нескольких известных историков V века. Церковь Святой Рипсиме считается одним из самых значительных достижений армянской архитектуры раннего Средневековья.

Хотя она не является самой древней церквью своего типа, ее стиль стал основой для нового архитектурного направления, известного как «тип Рипсиме». В 2000 году эта церковь, вместе с Эчмиадзинским собором и церковью Святой Гаяне, была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО за ее выдающееся культурное и архитектурное значение.

Монастырь Санаин

В Армении существует около 4000 едениц исторических памятников, многие из которых имеют мировое значение. Одним из таких выдающихся объектов является средневековый монастырь Санаин. Основное здание монастыря было возведено в 934 году, и оно прошло через века, сохранив свою стойкость. Дополнительные строения комплекса были построены между X и XIII веками. После формирования царства Ташир-Дзорагет в конце X века, монастырь Санаин стал важным духовным и культурным центром северной Армении. Здесь также была основана одна из самых ранних образовательных академий в мире. Сегодня монастырь Санаин включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, что подтверждает его важность как исторического и культурного объекта.

Церковь Святой Гаяне

В современной Армении есть семь исторических памятников, занесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из самых известных и посещаемых среди них является церковь Святой Гаяне, признанная культурным достоянием человечества. Построенная в 630 году, церковь Святой Гаяне расположена недалеко от Эчмиадзинского Кафедрального Собора. Проект этой церкви стал новаторским для своего времени, благодаря использованию подкупольных колонн — архитектурного элемента, который ранее не применялся. В то время как традиционным планом для церквей того периода был тетраконх (крестообразная форма с закругленными концами), уникальная конструкция церкви Святой Гаяне символизирует отход от привычных канонов. Церковь не только является ярким примером армянского архитектурного мастерства, но и занимает важное место как образец раннехристианской архитектуры в мировом контексте.

Монастырь Ахпат

Монастырь Ахпат — один из ярчайших примеров армянского средневекового зодчества. В конце IX века, после освобождения региона от арабского владычества династией Багратуни, в Армении образовались четыре независимых армянских государства: королевство Ани, самое мощное и влиятельное; королевство Васпуракан; королевство Сюник и королевство Ташир-Дзорагет. Монастырь Ахпат стал важнейшим духовным центром королевства Ташир-Дзорагет и служил резиденцией Таширской епархии Армянской Апостольской Церкви. Строительство первой церкви на территории монастыря началось в 976 году и завершилось в 991 году. В период с XI по XV века Ахпат стал знаменит своей школой переписи, а также славился традициями миниатюрной живописи. Монастырь также известен своим богатым наследием хачкаров — каменных крестов, вырезанных с особым мастерством. Эти кресты не только служат мемориалами, но и увековечивают важнейшие исторические события. Одним из самых выдающихся является хачкар «Аменапркич» (Всеспаситель) — редкий и ценный шедевр, таких в мире насчитывается всего около 30 экземпляров.

Наследие ЮНЕСКО

Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО создала список нематериального культурного наследия с целью повышения осведомленности о значимости важнейших нематериальных культурных ценностей и их более тщательной охраны на глобальном уровне. В этом контексте мы представляем вашему вниманию Информационный бюллетень ЮНЕСКО, посвященный армянскому культурному наследию.

Музыка дудука

Дудук — это традиционный армянский духовой инструмент, который является неотъемлемой частью армянской культуры уже более 3000 лет. Изначально называвшийся «циранапох» (что в переводе означает «абрикосовая труба»), этот инструмент был впервые упомянут армянским историком V века Мовсесом Хоренаци. Название отражает материал, из которого изготавливается дудук — абрикосовое дерево, которое ценится за свою уникальную мелодичность и звучание, позволяющие создавать мягкий, насыщенный звук, напоминающий человеческий голос. Дудук — это не просто музыкальный инструмент, а настоящий символ Армении. Его мелодии, наполненные глубокими эмоциями, создают связь между древней Арменией и современным миром.

Звук дудука несет в себе тяжесть истории и богатство культурного наследия армянского народа.

В знак признания его важности и уникальности, ЮНЕСКО включила дудук и его музыку в список Всемирного нематериального культурного наследия в 2005 году, подчеркнув его статус одного из самых древних и значимых музыкальных инструментов в мире.

Культ хачкаров

Хачкар — это каменный памятник, вырезанный в форме креста, который является неотъемлемой частью армянской культуры. Он появился в Армении в IV веке, вскоре после официального принятия христианства в стране. Хачкар стал уникальным символом, который можно встретить исключительно в Армении. Слово «хачкар» состоит из двух армянских терминов: «хач», что означает «крест», и «кар», что переводится как «камень». Этот каменный памятник обычно представляет собой вертикальную плиту с вырезанным крестом, и с самого начала существовали строгие традиции и методы его изготовления. Основание хачкара состоит из горизонтальной каменной плиты, в которую вставляется вертикальная плита, украшенная надписями и резными узорами. Чаще всего хачкары делают из базальта, известного своей прочностью, или из туфа, который легче обрабатывать.

Основной элемент хачкара — это крест, символизирующий Древо жизни. Однако на этих камнях можно увидеть и сложные геометрические орнаменты, часто в виде узлов, которые покрывают всю поверхность без четкого начала или конца, символизируя бесконечность.

Каждый хачкар уникален и носит свою специфическую символику, которая часто связана с определенным событием или темой. Например, хачкар «Святой Саркис» считается защитой для влюбленных от «дурного глаза», а «Крест Бытия» — источником силы для усмирения природных стихий.

Танец Кочари

Кочари — это один из самых древних армянских танцев, корни которого уходят в эпоху зороастризма. В этот период овен был символом силы и мужества в Армянском нагорье, и его движения стали основой для танца. Кочари имитирует подготовку овна к битве, отражая мощь и храбрость этого животного, что позволяет танцорам в своем исполнении ощущать его силу. Традиционно танец исполняется в тесном контакте между танцующими, когда они прижимают плечи друг к другу или обвивают их, образуя единую линию. Изначально кочари был исключительно мужским танцем, символизируя обряд посвящения, и часто исполнялся

перед важными событиями или сражениями, становясь символом победы. Однако со временем, когда ритуальное значение танца ослабло, в нем начали участвовать и женщины.

В декабре 2017 года кочари был признан ЮНЕСКО и включен в список нематериального культурного наследия. ЮНЕСКО охарактеризовало его как «танец, воплощающий ценности толерантности, сохраняющий историческую и культурную память, а также способствующий уважению между людьми всех возрастов».

Лаваш

Лаваш — это один из самых древних видов армянского хлеба, который имеет важное символическое значение в армянской культуре и повседневной жизни. Для армян лаваш — это не просто еда, а неотъемлемая часть каждой трапезы и символ уважения к традициям. Этот тонкий пресный хлеб готовится из пшеничной муки, воды и соли, раскатывается в тонкие лепешки и выпекается в особой печи. Обычно лаваш имеет длину около одного метра, ширину — полметра, а его толщина варьируется от 2 до 4 мм. Лаваш выпекается в традиционной печи, называемой «тонир». Это глубокая глиняная яма, в которой разжигается огонь, а сверху накрывается крышкой, создавая идеальные условия для выпечки. Важным аспектом этой традиции является тот факт, что хлеб не режется ножом, а ломается руками.

Считается, что резать лаваш — это плохая примета, способная привлечь несчастья или нарушить благополучие.

Традиция выпечки лаваша сохранилась неизменной на протяжении тысячелетий. Технология, рецепты и даже роль женщин в процессе его приготовления передаются из поколения в поколение. Сегодня лаваш по-прежнему занимает важное место в жизни армян: невесты с уважением носят его на плечах, а матери продолжают учить своих детей ценить и почитать этот святой хлеб.

Давид Сасункий

«Давид Сасунский» — широко известное название армянской средневековой эпической поэмы, хотя изначально она носила название «Сасна Црер», что переводится как «Храбрые Сасунцы». Эпос «Сасна Црер» рассказывает о стойких и отважных людях из горного региона Сасун (ныне территория Турции), которые восстали против жестоких арабских сборщиков налогов. Главный персонаж произведения — молодой и сильный Давид, который, взрослея, использует свою невероятную силу, чтобы защитить свой народ от иноземных захватчиков. Поскольку «Сасна Црер» является народным эпосом, передаваемым устно из поколения в поколение, точное время его возникновения остаётся неопределённым.

Тем не менее, большинство исследователей склоняется к тому, что его создание датируется VIII—X веками.

Давид Сасунский — символ армянской культуры, и его образ стал основой для создания многочисленных произведений искусства. Одним из самых знаковых памятников является бронзовая статуя, созданная известным скульптором Ервандом Кочаром в 1959 году, которая теперь украшает Привокзальную площадь в Ереване. 5 декабря 2012 года ЮНЕСКО внесло армянский эпос «Давид Сасунский» в список нематериального культурного наследия человечества.

Армянский алфавит и каллиграфия

Армяне глубоко ценят свой письменный язык, придавая ему особое значение, выходящее далеко за рамки простого средства общения. Для них алфавит — это не только способ передачи информации, но и форма художественного самовыражения. Армянские буквы часто становятся частью декоративных элементов: их можно увидеть в узорах ковров, в брошах или вставленными в фоторамки. Армянская каллиграфия также известна своими уникальными стилями, в которых буквы превращаются в изображения птиц, цветов, животных и даже людей. Особенностью армянского алфавита является то, что науке известно имя его создателя. Месроп Маштоц – армянский священник, который в 405 году изобрел армянский алфавит. Это делает армянскую письменность одной из немногих культур в мире, где автор алфавита имеет историческое признание. Могила Маштоца, основателя армянского письма, до сих пор существует в Армении.

Армянский алфавит неизменен уже более 1600 лет, что делает его выдающимся примером языковой преемственности. В нем также есть своя система Брайля, впервые внедренная в 1921 году композитором Н. Тиграняном в одной из его школ в Гюмри.

На протяжении всей истории армянский алфавит играл ключевую роль в формировании армянской идентичности и поддержании национального самосознания. Эта глубокая связь с письмом объясняет, почему армяне так свято и трепетно относятся к своему алфавиту. В Армении можно найти два знаковых памятника, посвященных армянскому алфавиту: один в селе Ошакан, на территории церкви, где похоронен Маштоц, а второй — у подножия горы Арагац, самой высокой вершины страны.

Паломничество к гробнице Святого Фаддея (монастырь)

Согласно христианским преданиям, апостолы Фаддей и Варфоломей прибыли в Армению в 45 году н. э., чтобы распространять христианское учение. Во время их миссионерской деятельности многие люди приняли христианство, и по всей стране начали возникать тайные христианские общины. Фаддей, один из двенадцати апостолов, стал мучеником в Армении во времена правления царя Санатрука. Он почитается как апостол Армянской апостольской церкви. Первая церковь, возведенная в его честь, была построена на месте его гробницы в 66 году н. э., хотя некоторые источники утверждают, что она была основана святым Григорием Просветителем в 239 году н. э.

Есть также версия, что сам Фаддей основал монастырь на этом месте для своих учеников, которые позже похоронили его здесь после его смерти. Однако точная дата основания монастыря до сих пор остается неясной.

Гробница Святого Фаддея расположена на территории современного Ирана, что делает его единственным из двенадцати апостолов Христа, чье место захоронения известно. Каждый год, с 14 по 16 июля, в монастыре Святого Фаддея проводится паломничество, которое собирает верующих со всего мира. Это событие включает в себя торжественные церемонии, посвященные памяти апостола, и привлекает тысячи паломников.